大丸有の人たちの標本転生

① 大丸有の人たちの標本転生

第55回岸田國士戯曲賞受賞作家、演出家、俳優で劇団サンプル主宰の松井周がPwC JapanグループおよびYAUとのコラボレーションのもと、大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアで“演劇的仮想体験による自己の再発見と、他者にはない問いをもつこと”を目指した約4ヶ月の「標本転生」プロジェクトを展開していると聞き、そこで何が行われているのかをまずはこの目で確かめようと現場に駆けつけた。

「標本転生」で進行役を務める松井周

3月某日夕刻、平日の有楽町のオフィスビルの一部屋を訪れた。隣のビルには煌煌と灯りがついていて人々が忙しそうにオフィスで働いている。退社時間の駅周辺は家路を急ぐサラリーマンとショッピングや外食を楽しむ人たちで賑わいをみせていて、そこにはいわゆるビジネス街丸の内、東京の風景がある。

2022年2月に“ビジネス街におけるアーティストへの持続的活動支援”を目的に複数の団体の協働で始動したY A U(Yurakucho Art Urbanism)スタジオの一角に、18時半を過ぎたあたりから一人、二人と人が集まり始めた。

ある程度の人数が集まっているのを確かめ、ホワイトボードの横に座った進行役の松井が出席者に声をかける。

「では、これまで続けてきたように、“自分だけが気になってしまう問い”について話してもらえますか」

これがこの日の「標本転生」プロジェクト、グループセッション(問いの共有)のお題であるようだ。

すかさず一人の女性の手があがり、セッションがスタート。

“子供の頃から他の人の行動、なぜ皆は考えなしに他の人と同じ行動をとるのか、ということに違和感を持ち続けてきた”と幼少期から抱き続けてきた思いを語り始めた彼女はそう感じた日々のこと、その後彼女が辿った人生を振り返る。一息ついたタイミングで、松井から、そして参加者たちから質問、確認の問いが飛ぶ。

その後、順を追って“自分が持ち続けてきた問い”についてのエピソードが明かされていく。そのアプローチは十人十色で多岐に及んだ。

「標本転生」でのディスカッションの様子

「標本転生」で発言をする池田眞美さん

“面白いと思った景色をネイルにしている”と言う人、“経験値は年齢を超えられるのか?”と問う人、“真面目に努力して積み上げても最後の最後に、結局諦めてしまう自分を思い出す”と吐露する人など、次から次へと小さいながら大きな問いがグループ内に広がって、その問いがさらにその先の問いへと誘っていく。

そんな様子を頷きながら、時に発言の方向をやんわりと示しながら、参加者の言葉に耳をかたむけている松井。その夜、グループセッションは発言者を変え、トピックスを変遷し、綿々と続いていった。

***************

② 大丸有界隈で働く人たちを対象に、知的好奇心を媒介に集う新たなコミュニティを通してアート作品を創作する「大丸有標本室」とは

そんな輪の中にいる一人でこれまで演劇とは全く縁が無い生活をしていたと言うコンサルタント会社の会社員、池田眞美さんは初めて観た松井周の作品はYAUで流していた「標本室」のドキュメンタリーだったと笑う。

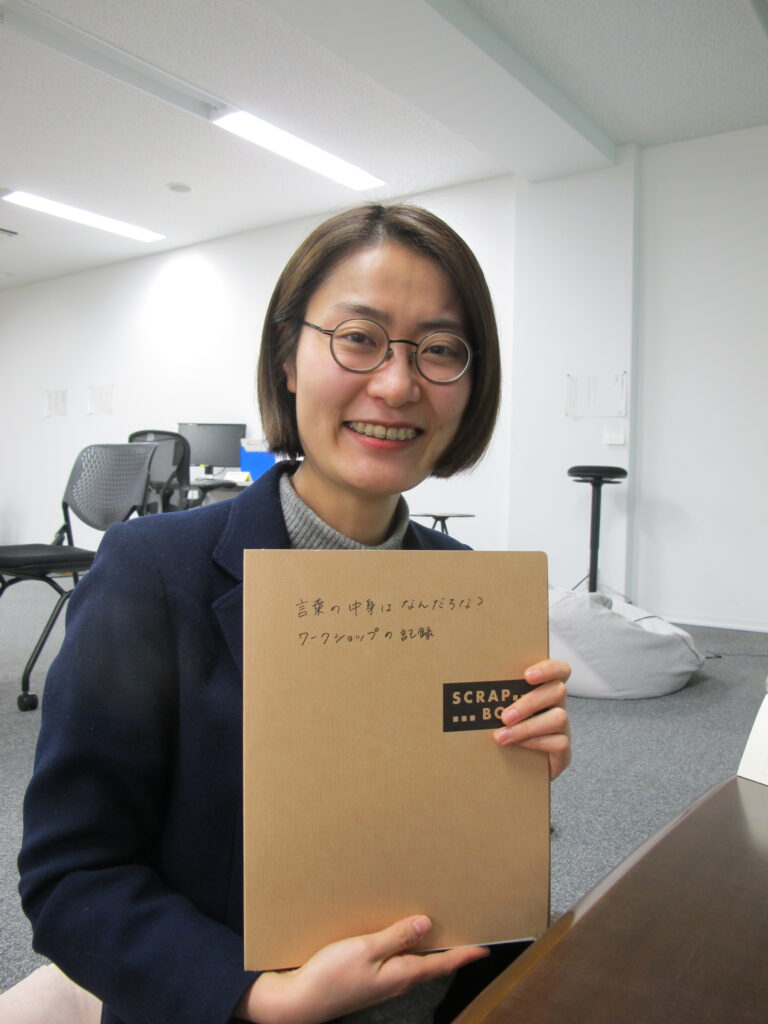

「大丸有標本室」「標本転生」両方に参加している池田眞美さん、「大丸有標本室」の成果展である「標本物語」に出品している作品を手に

「もともとインスタの広告にこの「大丸有標本室」の参加者募集があがってきて、締め切りが4日後とあったので、“じゃあ”という気持ちで応募しました。なので、演劇のバックグラウンドが全くない中でこの作品を作っています。」

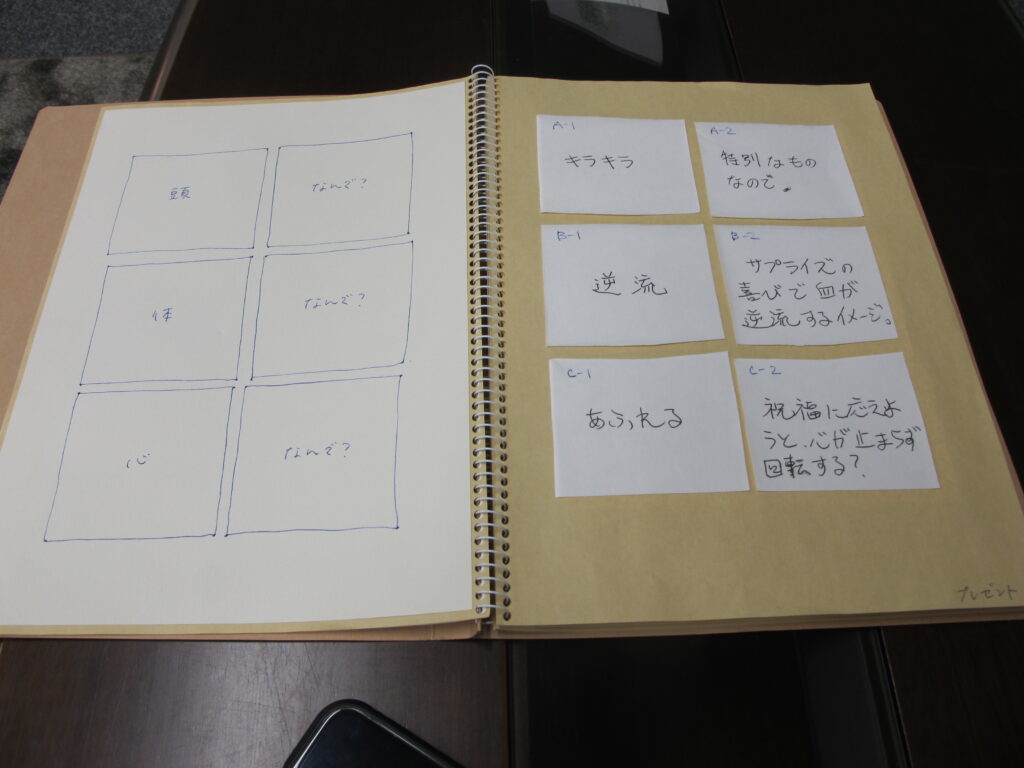

池田さんの五感をテーマにした作品

前述の「標本転生」とコンセプトを共有しつつも、より自己表現寄りのプロジェクトとして位置付けられている大丸有エリアで働く個人向けに実施された「大丸有標本室」に参加した際の成功体験を受け、より刺激を求めて「標本転生」へも連続して参加することを決めたと話す池田さん。YAU STUDIOの別スペースで開催されていた大丸有標本室成果展「標本物語」で、自己の作品を例に実体験を語ってくれた。

「演劇と無縁の人でも創作できるようなプロジェクトということで、私は五感をテーマに、さらにそこに自分のこだわりを入れて作品にして下さいと言われました。」

そこで、彼女はずっと気になっていた“言葉は人によってその意味づけが異なってくるし、一つの言葉の定義には人それぞれの人生が反映されている”ことを表す装置を作ろうと思い立った彼女、まずはお題に沿ったワークショップを開催し、その体験から目の前に展示されている作品を製作したのだ言う。

「学生時代に「言葉で伝わっていると思っている部分は実はその真意の氷山の一角にすぎない」と言ったような論説文を読みまして、話せばわかると思っていた十代の私にはとても衝撃的な言葉で、それを解き明かすのがずっと人生のテーマになっていたんです。でもそんな話、急に会社では出来ませんよね。そのモヤモヤをこの装置を作ることで、きちんと面白がることが出来ました。」

「これまでの9ヶ月間の「大丸有標本室」の期間中、自分の生活とか仕事で取り組んでいることも含め、ゲストアーティストの方々の全く違う角度からのワークショップを体験し、これまでにない情報を入れていただいたことで、「標本転生」はこれまでの人生の集大成みたいなものになっている気がします。関心があったことや自分が磨いてきた技術にプラスした全く違った新しいものとの反応が効果的に働いて、すごくよく出来たプロジェクトだなと思います。」

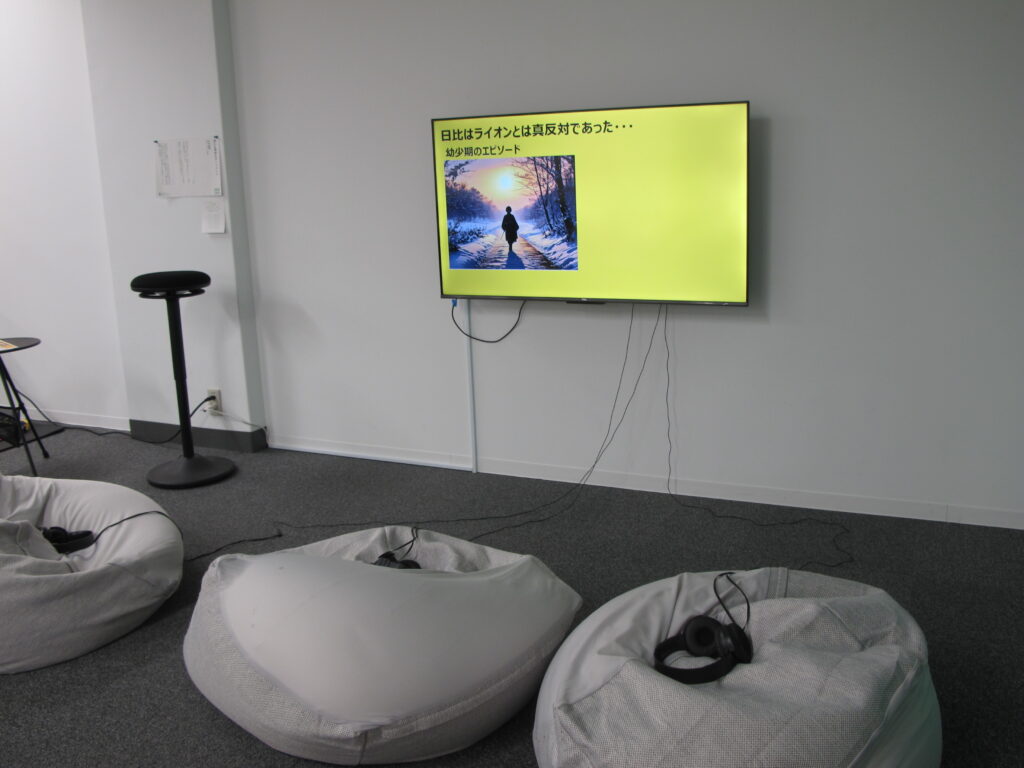

大丸有標本室成果展「標本物語」の展示作品

会社で中堅に属する彼女は研修やレクチャーの機会を持つこともあり、従来の受け身の授業のような研修スタイルからYAU「大丸有標本室」でのワークショップのようなものになるように試みてみたそうだ。自らはマイクを持たず、発言機会のバランスに気遣いながら皆が発言出来るような形式にしてみた結果、これまで黙っていた同僚から多くの意見が引き出せたと話す。

多くの場面で会社員たちは周りの人に存在感を示すため、優位を得るためのコミュニケーションを行い、そのために彼ら・彼女らはある鎧を身に纏って演技をしているけれど、そうではないコミュニケーションの取り方を「大丸有標本室」で体験し、そのことが大きな発見であったと嬉しそうに語ってくれた。

そんな池田さんに、あえて「大丸有標本室」に参加して演劇に対するイメージに変化はあったかと聞いてみると、

「演劇をこれまで自分が思っていた“演劇”として観ないようになるのではと思います。お酒の種類の一つであるワインがハイソな交流のツールになっていて、人はワインを難しい飲み物であると認識しているように、演劇に触れてこなかった人間としてはそのワインと同じように“(演劇は)教養のある人が観て楽しむ”もので自分には踏み入れないものだと思っていた感があります。今回この「標本転生」に参加して演劇人である松井さんを知ったことで、敷居が高いものだと思っていた演劇を普通に、日常の一環として楽しんでいいんだ、と思うようになりました」との答えが返ってきた。

演劇と関わりが無いと思っていた彼女にとりあえず「演劇」の扉が見えてきたようだ。彼女が新しい視野を得たのは「大丸有標本室」の成果なのか、松井周に聞いたインタビューは次項で。

YAU(有楽町アートアーバニズム)についての詳細はコチラから: https://arturbanism.jp