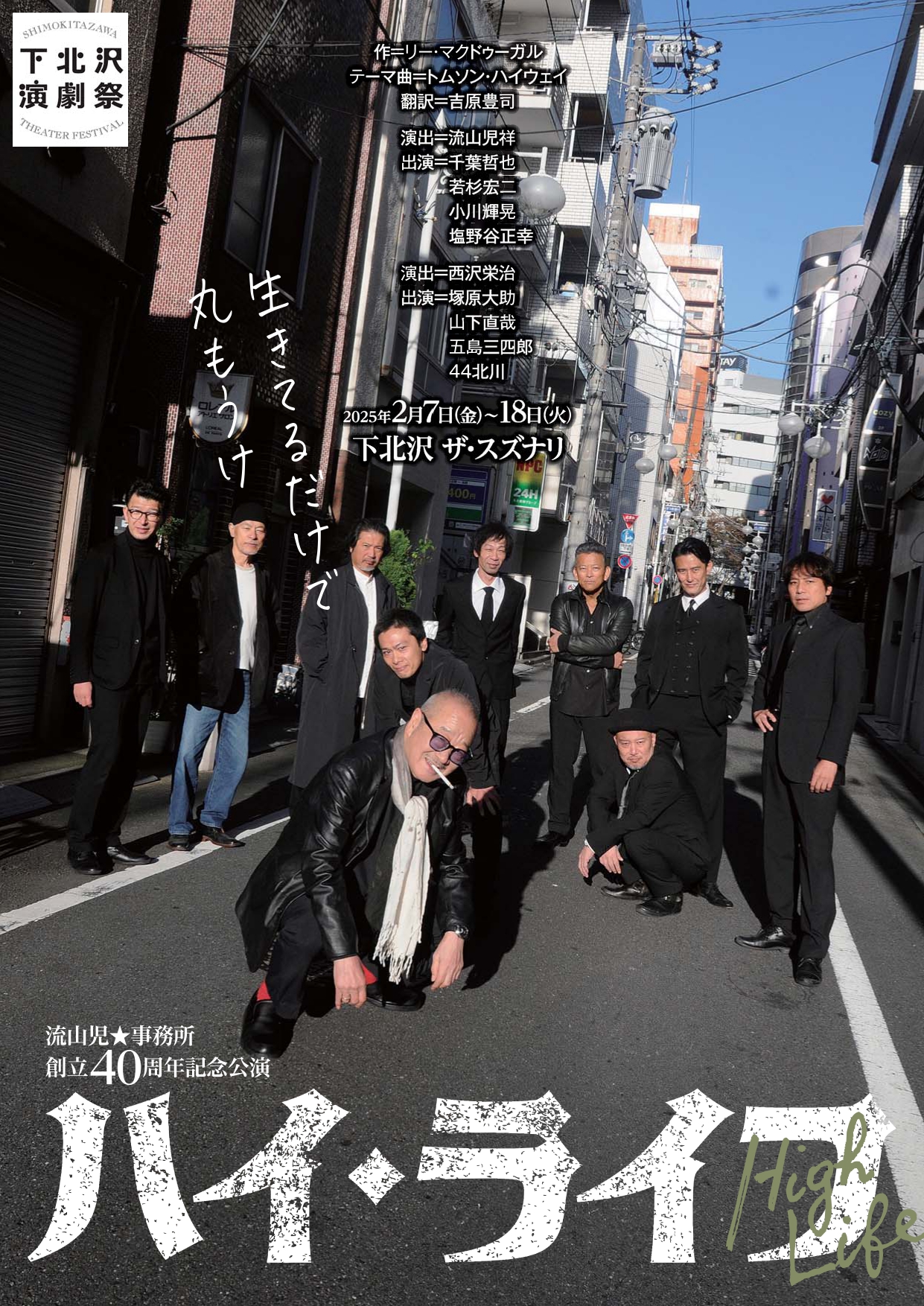

流山児祥率いる流山児★事務所が劇団創立40周年を記念して、これまで何度も再演を重ねてきた劇団テッパンの人気演目「ハイ・ライフ」を下北沢ザ・スズナリで12日間の公演を行った。

2001年、両国のシアターXでの日本初演以降、海外公演(中国、カナダ、台湾、マカオ)でも好評を博した「ハイ・ライフ」は今回が6度目の再演となった。

口のへらない4人のジャンキーの男たちが一攫千金を夢見て銀行から現金を騙し取る計画を実行するが、次から次に問題が勃発して、という物語。彼らが放つスラングだらけのマシンガントークとジェットコースターばりの取っ組み合いの連続が瞬き厳禁の世界を作り出し、ライブパフォーマンスならではという臨場感を生み出している。

今回、40周年記念公演ということで2バージョンの同時期上演という嬉しい企画がついた公演にカナダから劇作家のリー・マクドゥーガルが駆けつけ、流山児祥演出のベテラン組(千葉哲也、塩野谷正幸、若杉宏二、小川輝晃)と西沢栄治演出の若手組(塚原大助、44北川、山下直哉、五島三四郎)を観劇したというニュースを聞いて、急遽、Jstages.comはその若手組の舞台を観たばかりのマクドゥーガルへの独占インタビューを敢行。日本版の舞台の感想、戯曲の誕生秘話、そしてこれからの創作について話を聞いた。

25年ぶりの再会を果たした流山児祥(左)とリー・マクドゥーガル、ザ・スズナリの楽屋にて

昨晩、西沢栄治氏が演出したバージョンを観劇したそうですが、感想を聞かせてもらえますか。

身体性、そして舞台のエネルギーが本当に素晴らしかった。これまで世界中でたくさんの「ハイ・ライフ」を観てきましたが、今回の舞台はその中でも特に身体性に優れ、ムーブメントが見事な舞台だと思いました。あのようなステージは他で観たことがありません。生き生きとした車内でのやりとり、笑いの部分、ラストの大乱闘のシーン、スローモーションでの殴り合い、それに音楽も、とにかくエネルギーが充満していて4人の俳優陣(塚原大助、44北川、山下直哉、五島三四郎)もとても素晴らしいと思いました。

この4人の男たちの芝居は殊更にキャスティングが大事になってきますよね。

そう、その意味でも今回のキャスティングは大当たりで、全員が本当に素晴らしかった。

これまで、詳細にセットを組んだ舞台、そして全くセットのない舞台なども観てきました。私個人としてはシンプルで美術があまり無い、今回のような舞台が好みです。車の座席となる椅子の他にはほとんどモノが無い舞台は観客の想像力を掻き立てると思います。観客は詳細なセットが無くてもそこに家や銀行、人が行き交う通りを想像で見ることができると思うのです。

流山児★事務所のステージには何もない舞台空間でも観客に想像させる魅力があります。そこが他の多くの「ハイ・ライフ」の舞台と違って、際立って優れているところです。俳優、観客の想像力を最大限に引き出す演出が素晴らしい。

今回は2バージョン(西沢演出と流山児演出)を日替わりで観ることができる企画です。それに関してはどう思いますか。

私が昨晩観た若者たちのバージョンは若者らしいクレイジーなエネルギーに満ちたものでした。今晩これから観るバージョンはさらに成熟した役者たち(千葉哲也、塩野谷正幸、若杉宏二、小川輝晃)、そして熟練の演出家(流山児祥)による舞台ですので、それらがどう違っているのかを目撃するのを楽しみにしています。一度に2つのバージョンを観るというのは初めての経験ですのでとても興味があります。

あなたが実際に聞いた話から「ハイ・ライフ」を執筆、それが大ヒットとなったということですが、本当ですか。

1989年、俳優として活動していた時、他の人たちとフラットシェアをしていました。何人かで共同生活をしていたうちの2人がもと服役囚の麻薬中毒者だったのです。本当に愉快な男たちで、いつもお互いを騙したりふざけあったりしていました。その様子を見ているうちに、これを劇にしたらどうだろうと思うようになりました。何もせず、いつもリビングでただテレビを見ているだけの彼らが実はもと服役囚の麻薬中毒者だったとは誰も信じないだろうなと思いながら、これは絶対に芝居になると思いました。とは言え、それ以前に戯曲を書いたことがなかったのでどのように進めたら良いかわからずにいたところ、数年後に銀行で列に並んでいた際、両替をする男を目にして「これだ」と閃いたのです。フラットに居る彼らが銀行を騙してお金を得るというプロットが浮かんだのです。つまり、フラットにいた彼らを見て銀行でATM機械を目にして、そこでこの戯曲を書き始めたのです。

とは言うものの、言っておきますが、全て私が作り上げた話です。基本的に共同住人の二人が劇中のディックとバグで、彼らが喧嘩の話などをしているのは聞いていましたが、ドニーやビリー、そして銀行強盗の話などは全て私のフィクションです。

初めて書いた戯曲ということですが、今作を通して何を伝えたいと思い筆をとったのですか。

彼らのような服役囚の麻薬中毒者に対して人々は彼らがモラルに欠けた、ずるくて低俗な人々という固定観念を持つと思うのですが、私は世界に向けて、“いや、必ずしもそんなことはなく、たとえば彼らは彼らなりの厳しいルールを守って生きているし、さらに彼らなりのドリーム、いつの日か大金を手に入れるというドリームを持って毎日を楽しく過ごしている人間味溢れる人たちだ”ということを示したかったのです。特に私が彼らについて感心していたのが、彼らの繋がりの強さ、男同士の固い愛情のある信頼関係です。

彼らにはドリームがあり、モラルがあり、そして笑い、コメディのセンスもあり、そして深い友情関係があり、さらにはそれが誠実なものであることをこの芝居で見せることが出来ればと思いながらこの戯曲を書いたのです。

25年前に流山児★事務所の「ハイ・ライフ」初演を観劇されたそうですね。

25年前に流山児事務所の「ハイ・ライフ」の日本初演を観るために来日しました。その時の舞台でとても印象に残っているのが、4つに分かれた舞台の床が上下にゆっくりと動いていたことです。本当に気づかないほどゆっくりと波打っていました。ドラッグでトランス状態にある彼らを見事に表現しているなと感心しました。流山児さんの演出で素晴らしい舞台だと思いました。

その後何度も再演されていて、今晩これから拝見する舞台は、2000年代に何度か再演された舞台や北京公演で好評を博した舞台の役者さんたちが出ているバージョンなので、そんな彼らを観るのがとても楽しみです。

今回上演をしているここスズナリ劇場はカナダに多くある小劇場やニューヨークのオフオフシアターを思い出させます。最新設備の大劇場ではなく、ここのような歴史のある小劇場が好きです。

世界各地で上演されている「ハイ・ライフ」ですが、違う国での舞台をご覧になって、国によってプロダクションの違いなどはあるのでしょうか。

いいえ、面白いことにニューヨーク、ロスアンジェルス、シカゴなどで上演された際に観客は「ハイ・ライフ」を米国の芝居だと思い、カナダで上演された際にはカナダの芝居だと思われ、まあ実際そうなのですが、、、そして英国では観客たちは英国の芝居だと思ったようで、どの国でも自分の国の話だと感じていました。観客の誰もが全世界に通じる、それこそ自分達の話だと受け取ってくれたということでしょう。

面白いですね。その意味では日本も欧米化が進んでいますので、自分達の話だと思って見てもらえるかもしれません。

そうですね。劇中の彼らのような暮らしをしている人が日本にもいる可能性はありますよね。

あなたが今現在書きたいと思っていることは何ですか。

カナダや米国では敬虔な宗教信者とそうでない人たち間で争いが起こっています。彼らは聖書を盾に争っています。

そこで今、コメディ芝居を書いているのですが、家族の中で敬虔な信者とそうでない人たちが口論を繰り広げるという内容です。聖書の一節を引用しながら彼らは言い争うのですが、基本的には宗教を盲信する人たち、自分達の背後には常に神がついていると言う人たち、そして聖書の言葉を使って対峙する人たちに攻撃的な言葉を浴びせる人たちの“偽善”について書いています。

そしてもう一つがCOVID19についての劇です。カナダでは政府がCOVIDによって職を失った人たちやCOVIDがビジネスに支障をきたして収入が減った人たちに給付金を支払いました。そこで何が起こったかと言うと、多くの人が嘘の内容で申請をしてお金を得たのです。さらに驚くことに、ある程度COVIDが治った段階でわかったことは、300人以上の政府機関で働いていた人たちも同じようにお金を不正に受給していたということです。とても大きなスキャンダルになったのですがこのことを題材に執筆をしています。

家族内の対立、そして正しいと思われていた人たちの不正、これらは格好のコメディの題材だと思いませんか。